Der Ringwall im Hardtwald auf dem Burgberg Kreuzweingarten

Der Nachweis eines Mittelpfostens oder Markierungsteines innerhalb des Ringwalles im Hardtwald Kreuzweingarten bereitet das größte Problem für den Kalendernachweis. Es ist bekannt, dass der Ringwall etwa 100 vor Christus erbaut wurde. Bei ‚Der Ringwall’ von Pfarrer Nikola Reinartz heißt es:

„Prof. Dr. Lehner, der gleichfalls bezüglich der Zeit der Anlage 1922 noch Vorsicht geboten hielt, schrieb immerhin damals: „Es dürfte schon sicher sein, daß es sich um eine Anlage der letzten vorrömischen Periode, des letzten Jahrhunderts vor Christus handelt.“ Auf diese Zeit weisen allerdings auch die Grabfunde von Kalkar hin. Will man Namen haben, so hindert nichts, an das tapfere Volk der Eburonen zu denken, das damals die Nordeifel bewohnte. Diese waren es bekanntlich, die Caesar die größte Niederlage, die der Eroberer im Gallischen Kriege erfuhr, beibrachten. Anderthalb Legionen wurden vollständig aufgerieben und der Imperator schwor, nicht eher sich Bart und Haare schneiden zu lassen, bis die Schmach gesühnt sei.

Mit dem Aufgebot seiner gesamten Streitmacht durchzog er 53 und nochmals 51 v. Chr. die Lande zwischen Maas und Rhein, alles mit Feuer und Schwert verwüstend, in der ausgesprochenen Absicht, das Eburonenvolk auszurotten und seinen Namen zu vertilgen. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß damals auch der Ringwall von Kreuz-Weingarten in Flammen aufging.“

Vorzeitanlagen sind kreisförmig

Da es sich bei Kalenderanlagen um kreisförmige Anlagen handelt, scheint der Ringwall auf den ersten Blick für den Mittelpunkt eines Vorzeitkalenders nicht geeignet zu sein. Das heißt, dass entweder der Ringwall einen Vorgänger hatte, der aus der Zeit von vor 100 v. Chr. stammt, oder der Kalender erst später z.B. zur Frühfrankenzeit errichtet wurde.

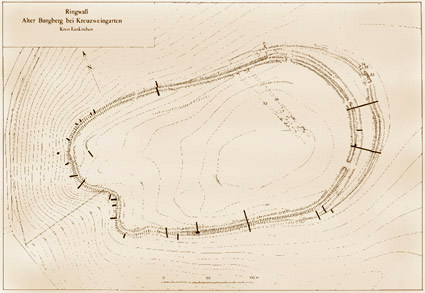

Der

Ringwall in seiner ovalen Ausdehnung

Zeichnung: Jahresbericht

1928.

Diese Aussage ist jedoch unbefriedigend. Es hätte sich ein Pfostenloch oder Mittelpunkt einer Vorgängeranlage finden müssen, als man 1928 dort grub. Im Grabungsbericht des Provinzialmuseums Bonn Jahresbericht 1928 heißt es:

„Die Ausgrabung eines vorrömischen Ringwalles bei Weingarten, Kreis Euskirchen, über welche schon in den Jahresberichten für 1921, 1923 und 1926 gehandelt worden ist, wurde an zwei Stellen weitergefördert. Einmal wurde an der Nordostseite des Außenwalles und Grabens eine Torstelle gefunden und untersucht. Der Wall war dort unterbrochen und die Wallköpfe waren mit Holzverschalungen eingefaßt, deren Pfostenlöcher noch vorhanden waren. Zwei mächtige Pfosten von 52 bzw. 58 cm Durchmesser, die 2,55 m von einander entfernt standen, flankierten offenbar den Eingang. Eine Menge unregelmäßig stehender kleiner Pfosten in dem Zwischenraum rührten vermutlich von einer Verrammelung des Eingangs her. Der Graben lief zwar vor dem Eingang durch, war aber dort erheblich schmäler und seichter als sonst und muß überbrückt gewesen sein. Ein Pfostenloch in der Grabensohle kann von der Überbrückung herrühren.

Dann wurden an einer geeigneten Stelle lange Schnitte durch das Innere der Umwallung gemacht, um die Frage etwaiger Innenbauten zu beantworten. Etwa 60 m vom nördlichen Wall entfernt fand sich tatsächlich auf einer Strecke von 37 m Länge eine große Menge von Pfostenlöchern und Holzbautengräbchen, welche sich auch zum Teil schon zu rechteckigen Bauten zusammenfügen, ohne daß vorläufig bei der Schmalheit des diesmal zur Verfügung stehenden Geländes etwas Ganzes hätte erreicht werden können. Immerhin ist das Vorhandensein von Holzbauten im Innern des Ringwalles unzweifelhaft festgestellt. Die von den Museumsbeamten geleitete Ausgrabung wurde durch Zeichner Wieland vermessen. Vorarbeiter war J. Krämer.“

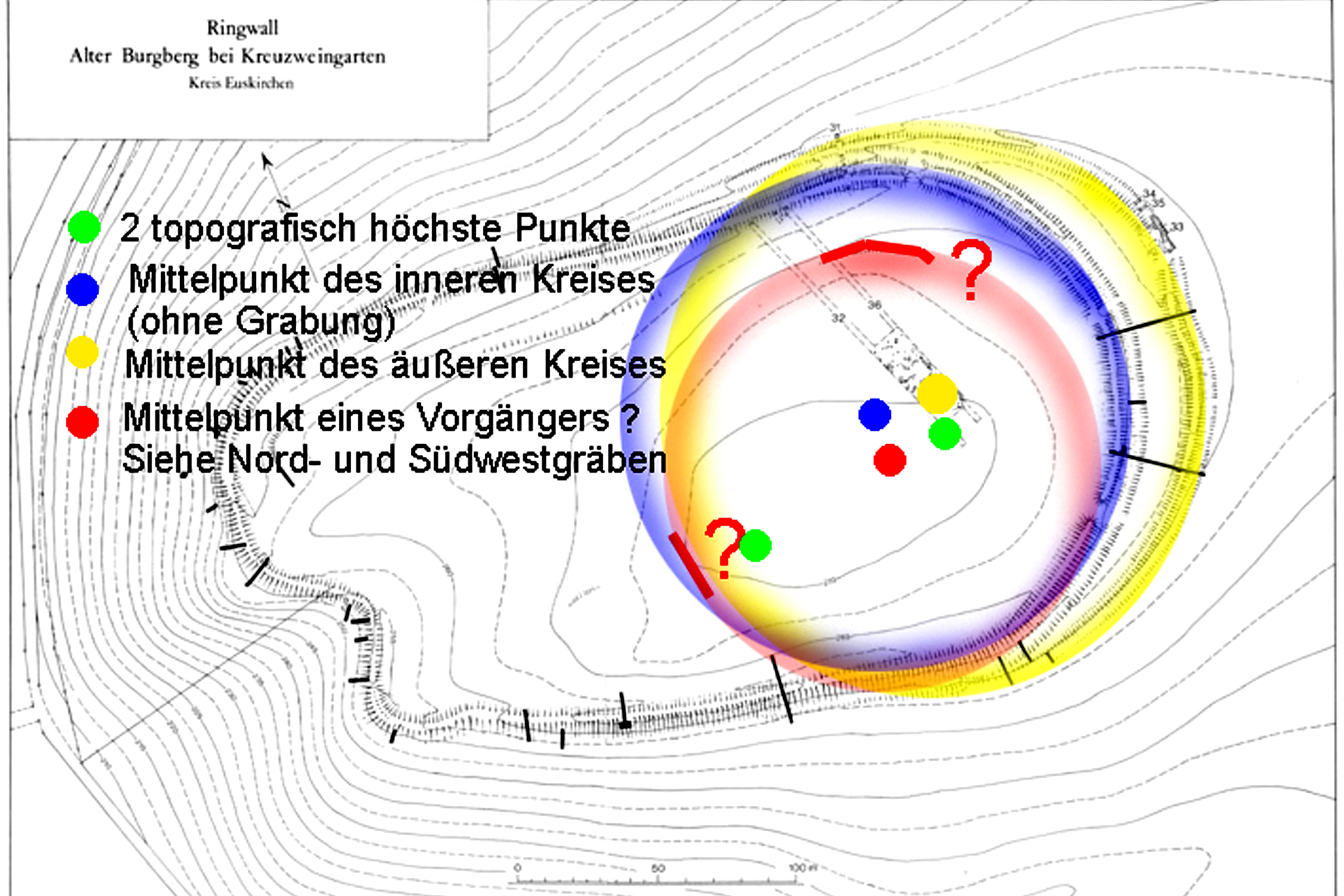

Nach Osten hin verfügt der Ringwall über 2 Wälle. Der innere ist bis zu seiner größten Nord-Süd-Breite genau kreisförmig und setzt sich nach Westen hin als Oval fort. Der äußere Ringwall ist etwa 20 m nach Osten hin vorgelagert und besitzt im gedachten Kreisradius einen anderen Mittelpunkt. Die beiden Kreis liegen konzentrisch, ihre Mittelpunkte sind etwa 10 Meter voneinander entfernt.

Mittelpunktermittlung

durch durch Extrapolation vorhandener Wälle, Böschungs-

und Grundstücksverläufe.

(Durch

Anklicken der Grafik ergibt sich eine vergrößerte

Ansicht) Am Mittelpunkt eines Vorgängerkreises muß ein

Pfosten, Baum oder Markierstein gestanden haben.

Der Ringwall besteht an seiner Ostseite aus zwei halbkreisförmigen Wallverläufen (blau und gelb), die in der Skizze zu einem äußeren und einem inneren Kreis ergänzt wurden. Der gesuchte Mittelposten im Innern des äußeren Ringwalles wurde durch die von Nord-West zum Mittelpunkt reichende Grabung nicht gefunden. Die Skizze zeigt, dass es sich um eine Grabung zum vermuteten Mittelpunktes des äußeren (gelben) Kreises handelte.

Luftaufnahme

21. April 2002 - 14.34 Uhr: Anhand des Baumbewuchses und

Böschungsverlaufes zeigen sich Hinweise auf eine ehemalige

Kreisanlage ab. An den beiden topografischen Punkten 270,70 m und

272,50 m befinden sich Baumblüten.

Falscher Mittelpunkt gegraben?

Hätte man zum Mittelpunkt des inneren Walles gegraben, wäre man vielleicht etwa 4 Meter weiter westlich fündig geworden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man zu einem vermuteten Ringwallvorläufer hätte graben müssen, wie dies am Böschungsverlauf obiger Skizze, dargestellt durch die beiden Fragezeichen, erkennbar gewesen wäre. Der Mittelpunkt wäre dann noch einmal etwa 3 Meter in südlicher Richtung.

Diese Darlegungen reichen jedoch nicht aus. Ebenso die nur die Hinweise im veröffentlichten Text des Grabungsergebnisses. Die einzige Untermauerung der These eines anderen Mittelpunktes sind heutige Böschungsverläufe, mathematische Betrachtungen und einige weitere Luftaufnahmen, wovon obiger Ausschnitt aus der Originalaufnahme am markantesten erscheint.

Aus den Konjunktionen heraus

Man könnte weitere Kalenderuntersuchungen an dieser Stelle einstellen, würde man nur von den Einschätzungen am Keltenring ausgehen, die sich kaum oder nur unschlüssig beweisen lassen. Anhand von weiteren Untersuchungen jedoch lässt sich nachvollziehen, ob ein Standort am Keltenring in ein erkennbares System passt.

Anhand von Auswertungen am Goloring und Analysen im Bereich von Stonehenge finden sich im Umfeld der Hauptanlage zuordnungsbare Vorzeitkreise, Hügel oder Menhire, die in bestimmten Konjunktionen stehen. Eine Überfliegung des Münsterberges Wachendorf erbrachte ein Grabenwerk, welches als Kalenderstandort für den 15. Mai = Sophientag darstellt.

Die

Deklination Münsterberg / Pohlenberg Wachendorf zum Ringwall

im Hardtberg bestätigt die Kalenderrelevanz des Keltenringes

bei Kreuzweingarten.