Nordwestlicher Kalenderzweig

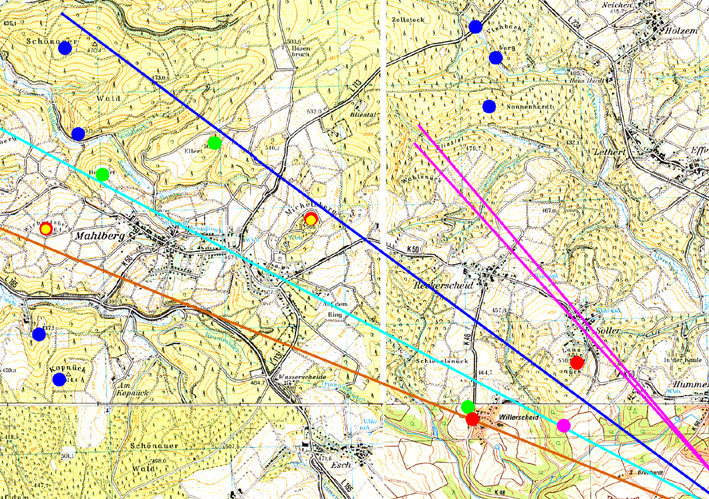

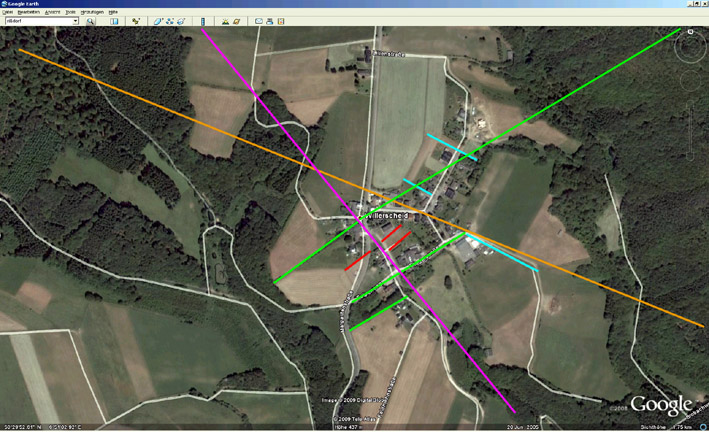

Abb. 3 - Untersuchung am Kalenderteil betreffend die Standorte Laus Nück bei Soller und Willerscheid.

Klappertshardt

Etwa südöstlich von Soller liegt das ehemalige Bergwerk Klappertshardt. Hier befinden sich am Nordeingang von Hummerzheim kommend 2 diskusförmige Hügel, die sich etwa im Bereich der Mondwendelinien von Odesheim liegen. Der erste liegt etwa 200 m von der K 50 entfernt gut sichtbar auf einer Wiese und ist mit Bäumen bestanden. Der hinter dem Bergwerk liegende am Wirtschaftsweg liegende zweite Standort ist bewaldet und wurde kurz begangen. Beide Standorte kommen als Beobachtungsort für Mondauf- und Untergangsbetrachtungen in Frage.

Abb. 4 - Bergwerk Klappertshardt.

Abb. 5 - Diskusförmige Kuppe etwa 100 m oberhalb des Bergwerks Klappertshardt.

Im Folgenden ein Auszug aus dem Beitrag von Edgar Fass aus dem Eifeljahrbuch 1990 des Eifelvereins Düren:

Die Grubenanlagen

Heute künden nur noch einige Halden und die alten Gebäude der Tagesanlagen der Grube Klappertshardt vom einstigen Bergbau. Von der Grube Glückstal selbst blieb nur der mit Grauwackesteinen gemauerte Stollenausgang erhalten (siehe Zeichnung), dazu eine planierte Haldenfläche von Sportplatzgröße vor diesem im gleichnamigen Tal. Hier erkennt man im Boden noch die Grundmauern des ehemaligen Steigerhauses. Oberhalb am Berghang gibt es noch einige überwucherte Haldenreste, dazu Pingen (Einbruchstellen des Schachtes). Die Tagesanlagen und der Ziegelsteinschornstein wurden auf Abriß verkauft und der Förderturm demontiert. Erhalten blieb noch der Stauweiher für das Grubenwasser, der heute von einem Bach gespeist wird. Das Wasser leitete man bei Bedarf etwa 200 Meter unterhalb zur Bleiwäsche. Diesen mit einem Erdwall eingefaßten Platz erkennt man heute noch an dem fehlenden Pflanzenwuchs. [...] Der Schachteingang der Grube Klappertshardt mit dem nicht mehr erhaltenen Förderturm stand auf der gleichnamigen Bergkuppe. Es gab folgende Stollenteufen: 60-Meter-, 120-Meter- und 200-Meter-Sohle. Mit der 200-Metersohle erreichte man hier die größte Tiefe und eine Stollenlänge von 1200 Meter. Dieser Stollen stellte auch die Verbindung zum aufgegebenen Bergwerk Glückstal her.

Laus Nück

Ein paar hundert Meter weiter befindet sich südlich von Soller die Laus Nück (TP 516,5 m). Diese liegt für einen Odesheimer Betrachter etwa 2 Grad nördlich der Tangente zur Wintersonnenwende (22.12.) in Richtung Michelsberg.

In der obigen blau eingezeichneten Tangente zur Wintersonnenwende ergeben sich Azimutwerte für den Sonnenaufgang etwa bei 128 Grad, für den Sonnenuntergang etwa bei 232 Grad.

Abb.

6 - Sonnenauf- und Untergangsbetrachtung zur Wintersonnenwende.

Zur Sommersonnenwende lauten die Azimutwerte 50 Grad 17 Minuten bzw. 309 Grad und 42 Minuten

Abb.

7 - Sonnenauf- und Untergangsbetrachtung zur Sommersonnnenwende.

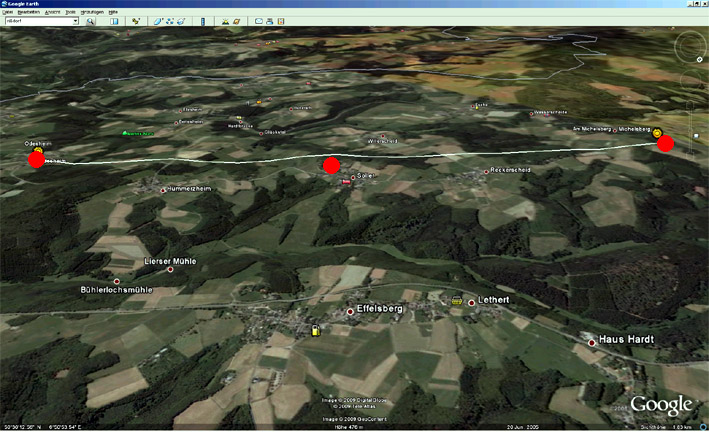

Für den 22.12. bedeutet dies für einen Michelsberger Betrachter, daß die Sonne bei etwa 128 Grad über Odesheim aufgeht, während umgekehrt für den Odesheimer Betrachter die Sonne am 22.6. bei etwa 310 Grad über dem Michelsberg untergeht. Diese einfache um etwa 2 Grad (128 Grad + 180 Grad = 308 Grad : 310 Grad) abweichende gegenläufige Betrachtung prägt sich ziemlich einfach für einen bäuerlichen Beobachter des Sonnenstandes ein. Die Laus Nück liegt auf 516,5 m zwischen Michelsberg (TP 566 m) und Odesheim (Lüfthildskapelle) mit 445 m Höhe und liegt kurz unter der Sichtlinie zwischen Odesheim und dem Michelsberg; etwa 5 Grad nördlich der Ideallinie Odesheim-Michelsberg. Für eine einfache bäuerliche Sonnenaufgangsbetrachtung (22.6.) vom Michelsberg und eine Sonnenuntergangsbetrachtung (22.12.) von Odesheim aus reicht die markante Erhebung für die Bestimmung der beiden Kalendertage aus, sofern es sich um einen etwas kundigen Beobachter handelt.

In einem Gespräch zwischen Odesheimern wurde dem Landwirt S. in den 60er und 70er Jahren der Sonnenuntergang zur Sommersonnenwende von seinem älteren Onkel so erklärt: „Da geht die Sonne genau am 22.6. unter“. Gemeint war die Sonne zur Sommersonnenwende, der von Odesheim aus über der Laus Nück zu sehen ist, bis sie über dem Michelsberg Mahlberg untergeht. Später fand S. heraus, daß die Sonne zur Wintersonnenwende fast genau auf der gegenüberliegenden Seite Odesheims aufgeht. Eine markante Beobachtung, die schon unsere Vorfahren kannten und zur Datumfestlegung nutzten.

Ein östlich von Willerscheid angenommener Kalenderstandort (violette Markierung an der hellblauen Martinstaglinie 11.11) wurde wegen der Witterung nicht untersucht.

Der Willerscheider Kalender

Der Ort Willerscheid liegt an mehreren Kalenderlinien. Da diese schon ein eigenes kleines Kalendersystem darstellen, ist der Ort eine nähere Untersuchung wert.

Abb. 8 - Die Laus Nück liegt auf der Linie zwischen Odesheim (links) und Mahlberg (rechts).

Abb. 9 - Kalenderlinien bei Willerscheid. Es bedeuten

violett = durchgängige

Mondwende-Linie vom Michelsberg her

orange = durchgängige

Samhain-Linie zum 1.11., die vom Wichertsberg bei Mahlberg nach

Odesheim verläuft

grün = Sophien-Linie zum

15.5. zur Laus Nück. Diese Kalenderlinie, die das Datum der

Einsaat nach den Eisheiligen markiert, liegt auf 58° 38' 29".

Sie kommt in Willerscheid mehrfach vor und ist an einigen

Wirtschaftswegen und Flurgrenzen zu finden.

hellblau = Die

Fliederstraße folgt in ihrem südöstlichen Verlauf

außerhalb des Ortes ein Stück der Martinstaglinie bei

etwa 117 Grad. Diese kommt in Willerscheid an mehreren

Grundstücksausrichtungen vor.

Ein im Dorfmittelpunkt stehendes Wegekreuz mit nebenstehendem Findling scheint am Standort einer vorzeitlichen Kalendermarkierung zu stehen.

Willerscheid ist wie mehrere Dörfer der Mutscheid mit dem Bergbau verbunden. Man spricht von einer Tradition, die ins 17. Jahrhundert zurückgeht.

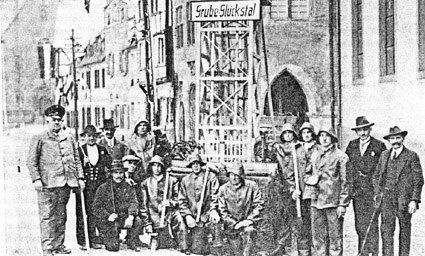

Edgar Fass schreibt im Eifel Jahrbuch 1990 des Eifelvereins Düren zum Willerscheid zugehörigen Glückstal:

Der Unternehmer Schmitz aus Flamersheim widmete sich nur dem Bergwerk bei Willerscheid und gab ihm den Namen „Glückstal“. Er fing die Arbeiten im Jahre 11 an (nach französischen republikanischen Kalender, d.h. 1802/03. Er verbesserte die Werke, die sich am Ufer des Prupbaches (heutiger Name Brobach, im einheimischen Dialekt heute noch „Prübech“ genannt) befanden, ließ die vom „Alten Mann“ in weiser Voraussicht zugebühnten Schächte wieder aufwältigen und die Wasserableitungsstollen und einen Teil der oberen Brunnen wieder öffnen. Als „Alten Mann“ bezeichnete man in der Bergwerkssprache Spuren der mittelalterlichen Bergleute.

Man errichtete damals unweit einer Mühle, die am Prupbach lag, ein Pochwerk mit sechs Stößern, wovon vier zum Stampfen der Erze und zwei zum Pulvern der Kohlen dienen sollten. An dem nämlichen Ort wurde eine Schmelze mit zwei Schlauchöfen von einem Meter und 66 Millimeter ('fünf Schuhe') hoch gebaut. Die dort heute noch stehenden und bewohnten Gebäude nennen die Einheimischen „de Schmelz“.

Abb.

10 - Belegschaft der Grube „Glückstal“ von der

Gewerkschaft Libussa im Jahre 1901

Die Mine enthielt zwei Gänge, bestehend aus Quarz oder weißen harten Steinen und war häufig genug mit Blei- und Kupfererzen durchschossen. Die Blei- und Silbererze dieses Bergwerks, das „eines der interessantesten des Departements ist“, bezeichnete der französische Sachverständige als reichhaltig und beträchtlich, „so daß die Hoffnung für berechtigt zu halten ist, daß die Namensgebung Glückstal in diesem Falle keine Täuschung sein werde“. (Die Schreibweise der Zeit wurde der Originalität wegen zum Teil beibehalten.)

Die Rechte der Mine Glückstal erhielt Herr Schmitz bald nachher infolge der neuen französischen Berggesetzgebung von 1810 unwiderruflich verliehen. Der Erfolg blieb dank der guten Anbrüche und großen Ausbeute nicht aus. Hiervon berichtete Simoleon Calmenet in einer zweiten Abhandlung im Jahre 1810, veröffentlicht 1812 im Handbuch für die Bewohner des Rhein-Mosel-Departements. Trotzdem gab es offensichtlich Mängel bei der Bereitung des Bleierzes im Glückstal; denn Calmenet war mit verschiedenen Einrichtungen nicht sehr zufrieden. Dennoch blieb er dem Bergwerk, das er wieder als besonders bemerkenswert bezeichnete, weil es das einzige seiner Art im Departement sei, weiterhin gewogen. Er lobte den Unternehmer und machte für den hinter den Erwartungen zurückbleibenden Erfolg in erster Linie den unfähigen und unredlichen Geschäftsführer verantwortlich. Ungeachtet der Diebstähle und anderer Zufälle habe das Bergwerk im Jahre 1809 eine Förderung von 477 Quinten (Doppelzentner) Blei zum Wert von je 39 Franken (also insgesamt rund 18.000 Franken) gehabt. Der „Centner Bley hält 4 Loth Silber“, das entsprach 1/16 Mark oder 196 bis 280 Gramm. Im Jahre 1810 sei in Glückstal bereits die beträchtliche Zahl von 51 Menschen, darunter ein Steiger und 18 Bergleute, beschäftigt gewesen. Anno 1816 werden diese Zahlen aus dem Jahre 1809 in einem Bericht erwähnt und zu der Gemeinde Mutscheid mit allen Ortschaften, unter anderem auch „Glücksthal“ mit zwei Häusern und 13 Einwohnern, aufgeführt. Die Ausbeutung der Bleierzvorkommen von Glückstal sind noch mehrere Jahrzehnte von der Familie Schmitz aus Flamersheim betreiben worden.