Religiöser und Astrologischer Ort Mahlberg

Sonderbetrachtungen über die Kultstätten Mahlbergs

Als bäuerliche Siedlung zwischen den beiden Hauptkultstätten Wichertsberg und Michelsberg entstand der heutige Ort Mahlberg nach dem Brand von 1899 zum zweitenmal neu, nachdem er bereits im 17. Jahrhundert einem ersten Brand zum Opfer fiel. Ein weiterer Vorgängerort lag etwa 300 m nördlich des heutigen Zentrums, das zweite Mahlberg nordöstlich. Aus historischen Quellen ist die Rolle des Michelsberges für den Voreifelraum bekannt. Mahlberg wurde bereits 893 im Prümer Urbar erwähnt. Es wird von einem germanischen Kult um Odin gesprochen. Mahlberg war Gerichtsort.

In der Beilage Nr. 3 „Zwischen Eifel und Ville“ zur Kölnischen Rundschau vom März 1948 heißt es: „Aber der Michelsberg war schon Kultstätte, ehe das katholische Volk zu ihm hinaufpilgerte und ihm den Namen gab. Die Germanen verehrten dort Wodan, den nordischen Odin, und errichteten eine Gerichtsstätte, ähnlich der auf dem Godesberg am Rhein. Doch während die Erinnerung an die germanische Gottheit im Namen Godesberg = Wodansberg erhalten blieb, verdrängte die kraftvoll einsetzende Michaelsverehrung in der Eifel die ursprüngliche Bezeichnung des Berges: Die Kuppe, auf der sich schon in frühester christlicher Zeit eine Michaelskapelle erhob, ward Michaelsberg genannt. Der Volksmund ließ später das „a“ aus, so daß die Bezeichnung Michelsberg entstand.

Wilhelm Fabricius berichtet in seinen Erläuterungen zum Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, daß der Michelsberg ursprünglich Malberg geheißen habe und wohl Gerichtsstätte der sieben Honschaften des Hochgerichts Münstereifel gewesen sei. Er erwähnt auch eine Siedlung Malberg als noch heute zum Kirchspiel der Pfarrkirche St. Goar in Schönau bei Münstereifel gehörig.

Die jetzige Kirche stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Als vor 100 Jahren ein Brand Turm und Schiff des Kirchleins einäscherte, wurden diese Bauten an das stehengebliebene Chor neu angefügt. Eine St.-Michaels-Bruderschaft wird schon 1556 erwähnt; damals waren Kirche und Territorium Eigentum der Grafen von Blankenheim. Von ihnen erhielten 1632 die Jesuiten zu Münstereifel das Kirchlein, unter denen die Verehrung des Heiligen auf dem Berge noch mehr zunahm. Papst Alexander VII. verlieh den Besuchern des Michelsberges am Festtag des Heiligen einen vollkommenen Ablaß. Heute wird das Kirchlein von der Pfarrei Schönau verwaltet. P.B.“

Im Euskirchener Volksblatt Nr. 228 vom 29. Sept. 1951 heißt es: „Zweifellos haben auch die heidnischen Franken auf dem Berg eine Gerichts und Opferstätte gehabt. Schon der Name des Dorfes Mahlberg am Fuße des Michelsberges ist dafür Beweis, denn „Mahal, mal“ bedeutet im Altdeutschen Gerichts- oder Opferort. Vermutlich ist das ganze Gebiet kurz nach 800 christianisiert worden. Ein Verzeichnis aller Besitzungen des Klosters Prüm aus dem Jahre 893 führt auch Schönau und Mahlberg an.

Die erste zuverlässige Kunde von der St. Michaelsverehrung auf dem Michelsberg enthält ein Bruderschaftsbüchlein aus dem Jahre 1732. Die Bruderschaft vom Michaelsberg ist etwa um 1327 entstanden. Ihre ersten und vornehmsten Mitglieder waren die edlen Herren und Frauen von Ahre, Metternich, Hillesheim und Mirbach. Um das Jahr 1500 ist die erste Kapelle von dem Grafen Johann I. von Blankenheim und seiner Gattin Margarete von der Mark-Aremberg durch eine neue ersetzt worden, von der heute noch das Chor erhalten ist.“

Weiteres Historisches Material um den Wallfahrtsort Michelsberg findet sich bei karmantan.de und auf den Internetseiten von Mahlberg.

Zweifellos deutet die etwa 1200jährige christliche Geschichte Mahlberg auf einen Ort besonderer religiöser Prägung. Der Michelsberg überragt alle anderen Höhen der näheren Umgebung und ist somit für Menschen der Vorzeit als Wegweiser bzw. als Signalberg zu verstehen. Über den Gerichtsort Mahlberg und seine heidnischen Brauchtümer wissen wir wenig. Es ist anzunehmen, daß es auch die frühesten Germanen bereits hierhinzog. Diese galt es zu missionieren und einzufrieden. Möglicherweise ist das verstärkte Bemühen der Münstereifeler und der Jesuiten am Wallfahrtsort Michelsberg als Gegengewicht für eine einst heidnische und von rauhen Bräuchen durchwebte Eifel zu verstehen.

Von Plätzen für wilde Reiterspiele und Gerichtsorten ist nichts überliefert. Übrig blieben nur noch Flurnamen; markant der Galgenbähn und Om Rong, beide vielleicht einst als Reitbahn oder Ringwall von nomadisierenden Völkern angelegt und später von Germanen genutzt. Kein Wunder, wenn hier christliches Missionswerk besonders gefordert war. Damit sei der Kultische Aspekt einer Mahlberg-Betrachtung abgeschlossen.

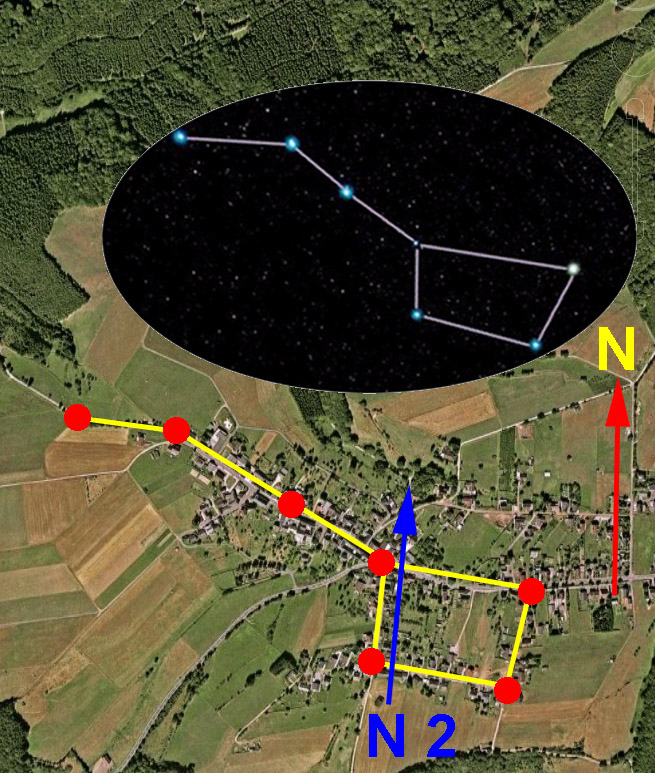

Interessanterweise fiel noch eine Besonderheit Mahlbergs auf. Es wurde bereits in den Kalenderbetrachtungen über einige Verläufe der Straßen auf den festgestellten Kalenderlinien berichtet. Im Straßenbild Mahlbergs zeichnet sich das Sternbild des großen Wagens ab.

Abb. 34. - Astronomische Ausrichtung Mahlbergs mit etwa um 2 Grad verschobener Nordachse