Mutscheid und der südwestliche Kalenderzweig

Die germanischen oder keltischen Hirten bezogen ihre ersten Siedlungen zwar auf Höhen, allerdings hinter den höchsten Kuppen im Windschatten auf der Ostseite der Hügel. Gerne wählte man Stellen, an denen unterirdische Wasseradern verliefen möglichst in der Nähe von Felsen, Felsenmeeren oder zwischen größeren Findlingen, wo man bei Unwetter den notwendigen Schutz fand. Für einen siedelnden Germanen war es wichtig, die Kalendereckdaten für die bäuerliche Feldarbeit anhand der Sonnenauf- und Untergänge festzulegen. Hierzu mußte man wissen, wann die bäuerlichen Tage für die Einsaat und für das Ende der Feldarbeit waren. Anhand des Sonnenstandes am Horizont war man in der Lage, Aussagen hierüber zu machen. Man mußte nur die entsprechenden umliegende Höhen und die Sonnenauf- und Untergänge beobachten und konnte dann am Stand der Sonne das Datum bestimmen.

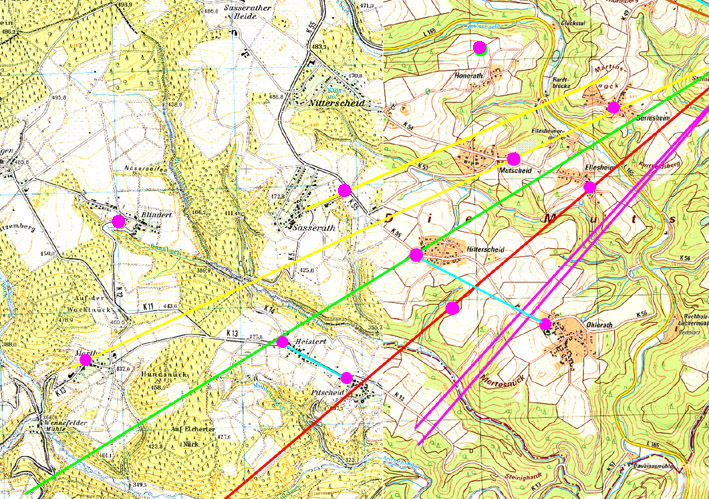

Von Odesheim aus gesehen liegen die Orte Berresheim, Mutscheid und Ellesheim auf den Kalenderlinien 1. Mai = gelb, 15. Mai (Sophientag) = grün und der Sommersonnenwende 22.6. = rot, weiter entfernt zunächt Hilterscheid, auf einer Kalendernebenlinie Sasserath, und noch weiter die Orte Heistert, Pitscheid und Marthel. An allen 8 Ortschaften finden sich Wege- und Flurverläufe auf Kalenderlinien. Demzufolge könnt Ohlerath als 9. möglicher Ort mit einbezogen werden. An einigen Schnittstellen oder auch auf den Kalenderlinien selbst liegen häufig unsere Kirchen, Kapellen, Bilderstöcke und Wegekreuze, wie dies aus zahlreichen Einzeluntersuchungen ersehen läßt.

Berresheim, Mutscheid, Ellesheim, Hilterscheid, Heistert, Pitscheid und Marthel lassen sich auch als eigenes Kalendersystem interpretieren, wie dies an den beiden dunkelblau und hellblau eingezeichneten winterlichen Kalenderlinien Heistert - Pitscheid (Martinstaglinie 11.11. ca. 117 Grad) und Sasserath - Hilterscheid (Wintersonnenwende 22.12. ca. 127 Grad) ersichtlich ist. Eine Ausdehnung weiter nach Hümmel, Wershofen, Blindert, Falkenberg und Bröhlingen wird an dieser Stelle nicht weiter untersucht.

Abb. 31 - Untersuchungen am Odesheimer Kalender, südwestlicher Kalenderzweig

Eine erste Nahuntersuchung

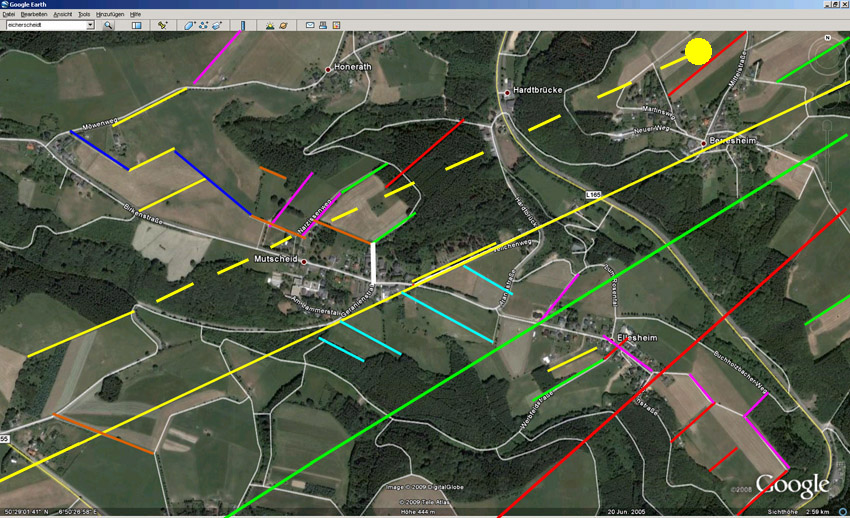

Anhand einer Google-Earth-Auswertung erkennt man die Lage der Orte Berresheim, Mutscheid und Ellesheim an den 3 von Südwest nach Nordost in Richtung Odesheim verlaufenden Hauptkalenderlinien.

Abb. 30 - Kalenderlinien bei Mutscheid, Berresheim und Ellesheim. Die drei durchgängigen Linien lassen die Verbundenheit mit dem Kalenderstandort Odesheim erkennen. Sowohl Mutscheid als auch Ellesheim weisen zahlreiche bäuerliche Kalenderlinien auf, wie dies auch in den Orten Hilterscheid und Sasserath vorkommt. Die gelbe Linie bezeichnet die 1.-Mai Kalenderlinie Mutscheid - Odesheim, die grüne Linie die Sophienlinie 15.5. und rot stellt die Sommersonnenwendlinie von Ellesheim nach Odesheim dar. Die zweite durchgängig gelb unterbrochene 1.Mai Kalenderlinie stellt die Kalendernebenlinie Sasserath - Martinsnück (Berresheim) dar.

Es bedeuten die folgenden

Farben:

Rot = Sommersonnenwende; Sonnenaufgang v. Ellesheim

(Ost) aus am 22.6. über der Steinbergsnück bei Odesheim

zu sehen.

Grün = Sophienlinie; Sonnenaufgang von Ellesheim

(West) aus am 15.5. über Odesheim zu sehen.

Gelb =

1.-Mai-Linie; Sonnenaufgang von Mutscheid (Kirche/Friedhof) aus am

1.5. über Odesheim zu sehen. Markant ist der Verlauf des

Veilchenweges auf dieser Kalenderlinie.

Orange =

1.-November-Linie = Allerheiligenlinie

Hellblau =

11.-November-Linie = Martinstaglinie

Dunkelblau =

Wintersonnenwende = 22.12.

Weiß = Nord-Süd-Achse

auf dem ersten Abschnitt des Dahlienweges.

Die eingezeichneten Flur- und Wegeverläufe in Abb. 30 sind bezogen auf den Stand gemäß der Google-Earth-Karte vom 20. Juni 2005. Alte Ausrichtungen vor einer Bodenreform oder zu Zeiten der Tranchot-Vermessung sind in diesen Analysen nicht berücksichtigt.

Wie sich anhand dieser ersten Auswertung ergibt, scheint der Standort Odesheim-Lüfthildiskapelle bzw. der vorgelagerte Standort Odesheim-Steinbergsnück als zentraler Kalenderort bestätigt.

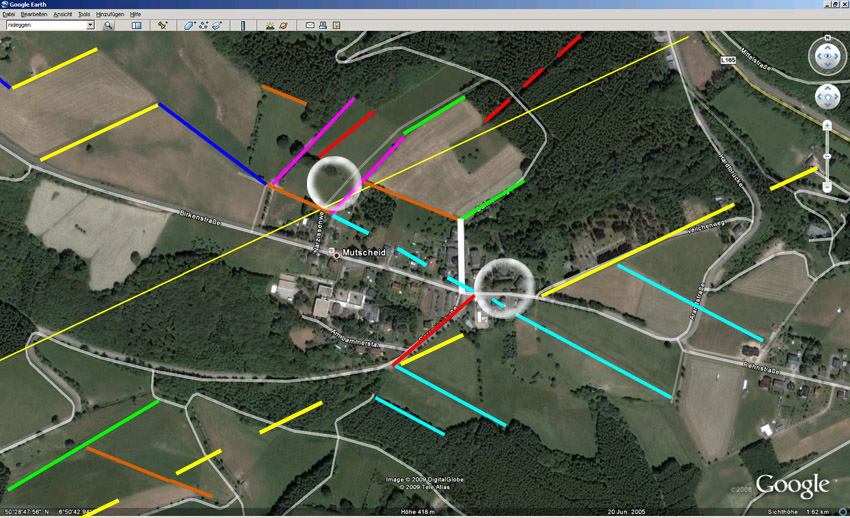

Der Ort Mutscheid und seine Kalenderstandorte

Als besonders markant gilt der oben erwähnte Verlauf des Veilchenweges, welche auf einer Kalenderlinie verläuft und den Sonnenaufgang über Odesheim am 1. Mai kennzeichnet. Wer am Friedhofseingang in Mutscheid steht, sieht am 1. Mai um 5:46 Uhr die Sonne über Odesheim stehen. Die Blickrichtung ist dabei der Veilchenweg. Wer sich die betreffende Stelle am Horizont merkt, hat einen wichtigen Standort zur Azimutwertbetrachtung der Vorzeit bei etwa 58° 38' 29" (Grad/Minuten/Sekunden) nachvollzogen und mag sich einen Begriff davon machen, welche Bedeutung der heute vorwiegend als Kultfest geschmückte erste Mai einst in Wirklichkeit hatte. Auch die Kalendernebenlinie des 1. Mai am Narzissenweg, die sich dort mit der Martinstaglinie kreuzt, deutet darauf hin.

(Kleine Kalenderkunde) Da infolge Klimaveränderungen und Schwankungen im Laufe der Zeit sich der Frostbeginn verlagerte, wurde ebenso der Tag für die Einsaat vom 1. Mai auf den 15. Mai verlegt. Der keltische Kalender kannte neben den Sonnenwenden insbesondere den 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November als Festtag. später entwickelten sich je nach klimatischer Lage in Europa eigene Varianten und regionale Besonderheiten, und fügte beispielsweise die 3 bzw. 4 Eisheiligen und den Sophientag ein. In der Regel waren dies 12. Mai - Pankratius, 13. Mai - Servatius, 14. Mai - Bonifatius, 15. Mai - Sophie. In einigen Gegenden kam noch 11. Mai - Mamertus hinzu. Der Eifeler Bauer kennt den Sophientag allgemein als letzten Wintertag. Allgemein gelten als Eckdatum: Südwestengland (Golfstrombegünstigtes Klima) = 1. Mai, Norddeutschland 11.-13. Mai, Mitteldeutschland 12.-14. Mai, Süddeutschland bis 12.-15. Mai. Für die Eifel mit ihrem relativ rauhen Klima war mit frühester Einsaat nicht vor dem 15. oder 16. Mai zu rechnen.

Abb. 35 - An zwei Mutscheider Kalenderorten treffen sich übergeordnete und lokale Kalenderlinien.

Als wichtige Standorte für Kalenderbetrachtungen bzw. als Kultort der Vergangenheit sind in Mutscheid der Standort der Kirche, der Veilchenweg und die Flurverläufe nördlich und nordwestlich von Mutscheid. Ein bisher noch nicht geklärtes mutmaßliches Indiz für astronomische Berechnungen bildet die Nord-Süd-Ausrichtung des ersten Teiles des Dahlienweges und einiger gegenüberliegender und benachbarter Grundstücke mit dessen Hilfe man die Nord-Ausrichtung am Sternbild des Großen Wagen feststellen konnte. Sie weicht knapp 2 Grad von der heutigen Nord-Ausrichtung ab; dies ließe sich jedoch aufgrund von Schwankungen der Erdachse in der Vergangenheit zurückführen.

Wie genau solche Stätten ausgesehen haben, läßt sich nur vermuten. Anzunehmen ist eine realtiv ebenes oder leicht abhängiges Gelände zu Weidezwecken, um welches die ersten Häuser entstanden. Als Markierung dienten Bäume oder Steine bzw. Findlinge; letztere nahm man später für den Hausbau. Wie am Beispiel zahlreicher Kirchen in der Nordeifel festgestellt, erfolgte auf kelitscher oder germanischer Kultstätte bzw. Tempelchen ein erster Kapellen- oder Kirchenbau, dessen Fundamente häufig unter heute noch bestehenden Kirchen zu finden sind. Oftmals befinden sich in der Nähe geologische Verwerfungen und insbesondere Wasseradern.

Die Besiedelung von Mutscheid dürfte auf fränkische Ursprünge zurückzuführen sein. Zur Geschichte von Mutscheid finden sich Angaben bei Hans Peter Schiffer: Pfarrkirche St. Helena in Mutscheid, S. 191 in Kirchen und Kapellen im Stadtgebiet Bad Münstereifel, ISBN 978-3-941037-08-3:

893 wird im Güterverzeichnis der Abtei Prüm ein Waldbezirk Murkensceit aufgeführt, welcher der späteren Siedlung und der heutigen Pfarrei den Namen Mutscheid gab. Die Statuten des Ahrdekanates von 1173 führen Mutscheid unter den Kirchen auf, in denen der Dechant alljährlich Send (geistliches Gericht) hielt. In den 1222 zum Prümer Urbar verfassten Erläuterungen wird Muckesceyt als trefflicher Gutshof an der Ahr bezeichnet.

Abb. 36 - Veilchenweg, Blick Richtung Odesheim, Beobachtungsort Sonnenaufgang 1. Mai, 6.09 Uhr

Abb. 38 - St. Helena - Mittelpunkt der Mutscheider Kirchengemeinden

Die Kirche selbst steht im Kreuzungspunkt einer verlängerten Martinstaglinie, die nach Südosten auf ca. 117 Grad liegt und der Sommersonnenwende (Geranienweg), die nordöstlich auf etwa 50 Grad verläuft. Der gesamte Bereich zwischen Veilchenweg und Dahlienweg mit Zentrum Kirche und Pastorat dürfte angesichts der durchgehenden 1.-Mai-Linie am Veilchenweg bei ca. 65 Grad als Kultstättenbezirk der ersten Siedler in Mutscheid angesehen werden. Der Bereich am Narzissenweg kommt als zweiter Kultstättenbezirk in Frage.

Abb. 37 - Bilderstock Arandstraße

Abb. 39 - Wegkreuz zwischen Mutscheid und Ellesheim