Vorzeitlicher Ort Odesheim

Dieser Beitrag hat drei Anlässe:

Einmal gibt es einige Flur- und Straßennamen, die auf eine frühe Geschichte deuten. Die Straßen „Zum Steinberg“ und „Zum Zwergberg“ deuten auf Steinbruch bzw. Bergbau und Walesiefen auf (wallan, walli=germ. Sieden, Sprudeln; sif=goth. Sickern) im langsam abfließenden Gewässer in einem (schmalen)(Seiten)Tal, bzw. feuchtes Tal. Es gibt zwei Ansichten, die das Wort Odesheim erklären; einmal gilt Odo stehend für Besitz oder Gut, zum andern gibt es Odin, der Hauptgott der germanischen Mythologie. Mit der Christianisierung wurden Odin oder Wotan durch den Hl. Erzengel Michael ersetzt, der in der Eifel zahlreich verehrt wird. Aufgrund der Endsilbe –heim bei Odesheim ist von einer Besiedlung zur Zeit der Franken auszugehen. 1) Möglicherweise, wie unter Punkt 3 erklärt, geschah die Urbarmachung des Landes um Odesheim und die Besiedlung germanischerseits an einigen bereits bestehenden vorzeitlichen Wegen, die kalendermäßig angelegt waren.

In dem Artikel zum Lüfthildiskult von Schw. Magd. Frank, Rheinbach 2) heißt es: „ Das bedeutendste Ausstrahlungsgebiet des Lüfthildiskultes ist das Ahrgebiet. Hier finden sich Lüfthildiskapellen und –darstellungen in Staffel, Odesheim, Döttingen, Altenahr und Sinzig. Nachweislich ist der Lüfthildiskult aber weit über die Ahr hinaus verbreitet gewesen. [...] In der Lüfthildiskapelle des 18. Jahrhunderts zu Odesheim in der Pfarrei Mutscheid (P. Clemen, Kunstdenkmäler) 3) erscheint die Heilige mit dem dortigen Kapellenmodell. Hier und in Staffel dürfte es sich um das Patronatszeichen handeln.“ Als das besondere Attribut der Lüfthildisdarstellung gilt die Kapelle, welche die Heilige im Arm trägt. Sie zeigt die kleine Kirche den Gläubigen und wird so als Überbringerin einer Botschaft. In wieweit sie dadurch eine Anleitung oder eine Empfehlung zum Bau einer Kirche gibt, oder es sich um die Darlegung ihrer Grabstätte handelt, bleibt dem Betrachter überlassen. Als Zeichen trägt sie eine Spindel, mit der sie oft geheilt haben soll. Wer die Heilige anrief, dem half sie bei Gicht, aber auch bei Kopf- und Ohrenleiden. Es gibt Zeugnisse über Heilungen von Aachen (erwähnt ist Karl der Große), Bonn, Mainz und Trier. Lüfthildis soll im 9. Jahrhundert gelebt haben. Im 16. Jahrhundert gab es eine Erneuerung des Lüfthildiskultes. Aus dieser Zeit dürften die kleinen Lüftildiskirchen und -kapellen im Raume Rheinbach bzw. der Ahr anzusiedeln sein, die den Namen ihrer Stifterin tragen. Die Odesheimer Kapelle stammt aus dem 18. Jahrhundert. In St. Petrus zu Lüftelberg fand Lüfthildis ihre letzte Ruhestätte.

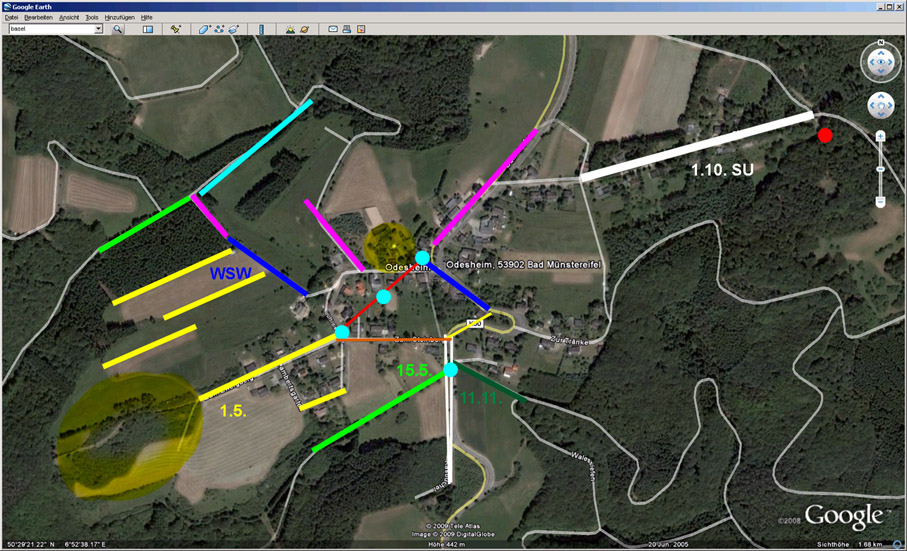

Eine kurze Betrachtung ergab, daß fast alle Straßen, Flurverläufe und Wege in und bei Odesheim auf den bereits mehrfach in diesen Seiten beschriebenen Kalenderlinien verlaufen. An den Schnittpunkten dieser Linien lassen sich Kultstätten vermuten. Diese haben mitunter ihren Ursprung, der bis in die jüngere Steinzeit zurückgeht. Leider gibt es jedoch hier keine konkreten Anhaltspunkte, da auch die Römer und Frühgermanen sich der Sonnenbeobachtung bedienten und die vorzeitlichen Vorgängerplätze übernahmen. Gerichtsorte, Pranger, Verkündsteine, Reitbahnen, Galgenringe, Galgenplätze usw. können an solchen alten Standorten angelegt sein und ihre Tradition kann sich bis ins 17. Jahrhundert gehalten haben. Standorte für Osterfeuer, Martinsfeuer, Sonnenwendfeuer, Festplätze, Dorfbrunnen, Kirchen befinden sich also mitunter auf ehemaligen Kultstätten, die sich nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachten lassen.

a) Bäuerlicher Kalenderzweck = der ursprüngliche Zweck einer Anlage von Kalendermarkierungen

b) Solarer Zweck = Beobachtung von Sonnenereignissen

c) Astronomische Nutzung = ganzjährige Beobachtungen

d) Nutzung zu Kultzwecken = Versammlungs- und Vergnügungsstätten

d1) z.B. Martinsfeuer und Osterfeuer, Sonnenwendfeuer

d2) aber auch anrüchiger Art, sowie Galgen- und Gerichtstätte

e) Betrachtung von Mondereignissen

f) letztlich okkulte Zwecke = Mißbrauch des Steinkultes, barbarische Brauchtümer.

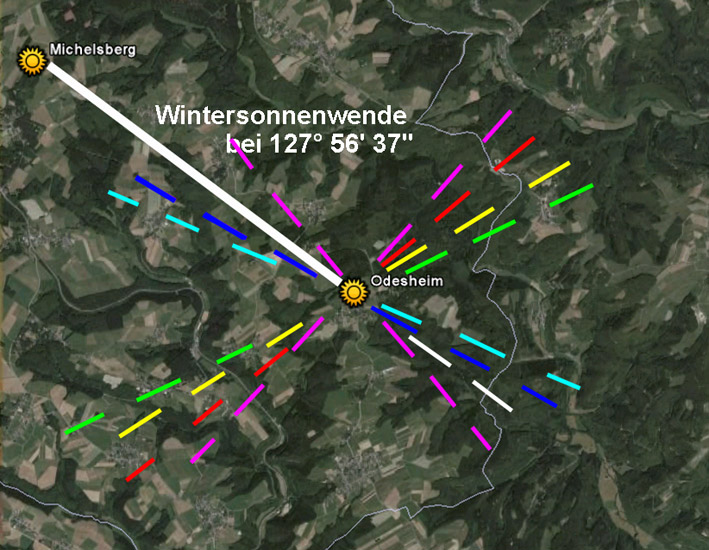

Abb. 1 Google-Earth-Karte Odesheim

Besonderheiten der Odesheimer Straßen- und Flurverläufe

Fast alle Straßen von Odesheim liegen also auf Kalenderlinien und es mutet dem Analytiker, als habe jemand mit einem Reißbrettstift und einer Kalenderschablone das Straßennetz in und um Odesheim angelegt. Aufgrund der Kalenderausrichtung der Straßen läßt sich in Odesheim also ein germanisches oder vorzeitliches Zentrum vermuten.

Markant sind die genauen West-Ost-Ausrichtungen an der Lüfthildisstraße und vom „Zum Steinberg“, die beide im 90 Grad-Winkel an der Odinstraße abgehen. Dort befindet sich zum einen die Lüfthildiskapelle und zum anderen ein Wegekreuz.

Bis auf die Allerheiligen- (Samhain-)Linie (1.11.) sind alle wichtigen Kalenderlinien, die die wichtigen Sonnenaufgänge zu besonderen Kalenderdaten markieren, in Odesheim vertreten. An verschiedenen Schnittpunkten einiger Kalenderlinien läßt sich anhand der Bebauung, Flur- und Straßenverläufe eine ehemalige Kultstätte annehmen. An vier solcher Schnittstellen stehen heute 3 Wegekreuze und die genannte Lüfthildiskapelle. In wieweit in früheren Zeiten Menhire, Pfosten, Steinkreise oder kleine Kreisanlagen zur Bestimmung von Jahreszeit oder Monatsbeginn dort gestanden haben, läßt sich in Odesheim genausowenig wie an anderen Standorten der Eifel feststellen.

Ein gedachter Mittelpunkt liegt im Kreuzungspunkt eines Anwesens bei 50°29'16.33"N und 6°52'37.94"E. Hier kreuzen sich Tangenten einiger Kalenderlinien, wie sich dies in der Abbildung ergibt. Die mittlere der drei hellblauen Markierungen liegt im Schnittpunkt weiterer Meridiane. Die dortige dünn rot eingezeichnete Linie kennzeichnet die Sommersonnenwende, die nicht als Wegeverlauf oder Flurgrenze markiert ist. Die nach Nordosten hin weggehende violette Linie zur Mondwende und die nach Südwesten verlaufende gelbe 1.-Mai-Linie bilden mit der Sommersonnenwendlinie eine weitere große Tangente. In diesem Bereich handelt es sich um Gärten- bzw. Wiesengrundstücke.

Die Weiterführung der Beltainelinie (1.5.) nach Südwesten verläuft zum Zwergberg, der Kultstättenmerkmale aufweist. Eine Möglichkeit zur Interpretation aus kalendertechnischer Sicht, wären dort liegende Grabstätten, wie z.B. in Norddeutschland die Hünengräber (Steinfeld) oder im Bereich der Eifel die Urnenfelder (Goloring). Oftmals handelt es sich aber auch nur um einfache Schutt- und Steinablagerungen von gesammelten Oberflächensteinen. Hier sind weiterführende Untersuchungen erforderlich. Geht man von den Straßenbezeichnungen „Zum Steinberg“ und „Zum Zwergberg“ aus, so wäre in jedem Falle eine weitere Analyse der Flurnamen erforderlich, die auf Kultstätten oder keltische Bezüge hinweisen. Weiterhin wäre eine Untersuchung auf früheren Bergbau aufschlußreich.

Ein kleiner in Odesheim befindlicher kreisförmiger Flur- und Wegeverlauf im Durchmesser von etwa 90 bis 100 Metern (gelbflächig gekennzeichnet) erwies sich als neuzeitlicher Art und ist scheinbar zufällig entstanden. Er liegt jedoch unweit des vermuteten Mittelpunktes der Anlage.

Ein angenommenes vorzeitliches Zentrum dürfte an der Lüfthildiskapelle direkt neben einem ehemaligen etwa 20 Meter tiefen Dorfbrunnen gelegen haben. Links und rechts der Lüfthildisstraße befinden sich ältere Häuser. Das Anwesen von Haus 20 existiert erst seit den 30er Jahren. Das dort nach hinten liegende Scheunen- und Gartengelände ist relativ ebenerdig und scheint für frühere Sonnenbeobachtungen ein idealer Standort gewesen zu sein. Wie am Beispiel Weyer/Kirche und Pesch/Matronentempel seinerzeit ermittelt wurde, sind solche Stätten auch geomantisch bzw. radiästhetisch interessant einzuordnen (Unterirdische Wasserader, Geologische Verwerfung, Leylinien). Darauf deuten in Odesheim Dorfbrunnen und Kapellenstandort hin.

Abb. 2 - Google-Earth-Karte Odesheimer Kalenderlinien und Kultstätten

- Die Schnitt- und Berührungspunkte der Kalenderlinien in Odesheim zeugen von einer Anlage durch Kalenderkundige. Möglicherweise standen hier einst Pfosten, Markiersteine oder auch einfach nur Bäume. Die Flurverläufe und Wegeausrichtungen rund um den Ortskern scheinen sehr alt zu sein, die spätestens in der Frankenzeit zu Kalenderzwecken genutzt wurden.

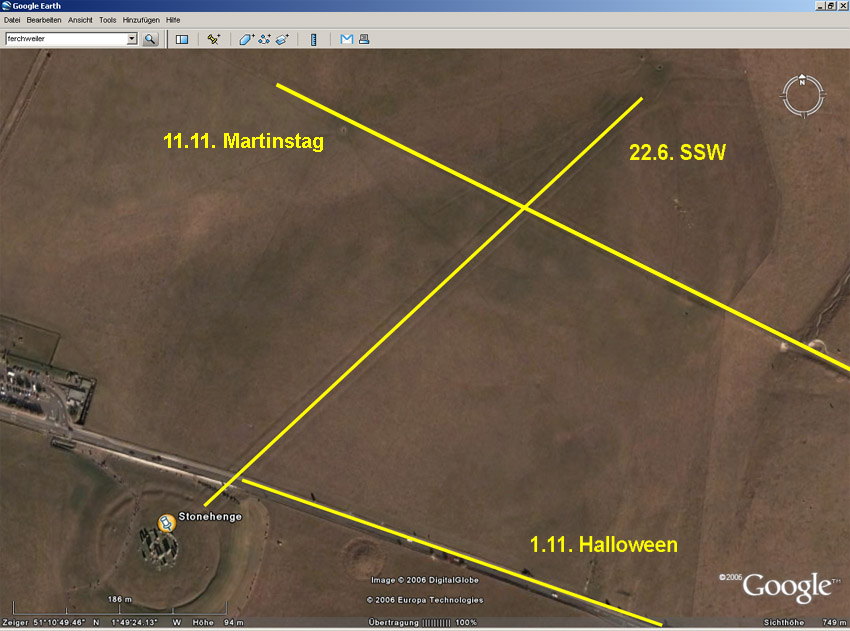

- Abb. 3 - Google-Earth-Karte

Stonehenge, Südostengland, uralte Linienabdrücke aus

der Vorzeit

Diese Abbildung zeigt nur einen Teilbereich des Stonehenge-Systems, welches man in seiner ursprünglichen einfachen Kreisanlage auf ein Alter von etwa 4 bis 5000 Jahre schätzt. Die in Odesheim festgestellten Wege- und Flurverläufe entsprechen denen von Stonehenge in ihren Ausrichtungen, wovon in der Abb. nur ein Teil dargestellt ist.

- Abb. 4 - Prinzip-Skizze Lage von Urnenfeldern und Hünengräbern, die an Straßen liegen, die auf Kalenderlinien ausgerichtet sind. Die am Ende liegenden Hünengräber (unten) oder Urnenfelder (oben) bei Steinfeld/Dammer Berge. Mehrere Kalenderlinien liegen am Ende der Tangenten, die hier fast wie in einem Idealfall eine große dazwischenliegende Fläche umschließt, die beispielsweise den Wohn- oder Jagdbezirk der Jungsteinzeitmenschen darstellt. Die Südost-Tangente (rechter unterer Zweig) findet sich in Odesheim in abgewandelter Form.

-

- Die vom Zwergberg ausgehende 1.-Mai-Linie, die über eine gedachte Sonnenwendlinie zur Mondwendelinie hin verläuft und insgesamt eine gebogene Gesamtlinie bzw. Parabel darstellt, entspricht denen von vorkeltischen Megalithanlagen, wie dies bei Steinfeld/Dammer Berge und Ripsdorf/Alendorf festgestellt wurde. Sie führen zu Hünen- oder Urnengräbern, im Odesheimer Falle wären sie am Zwergberg zu suchen. Hierzu eine Vergleichskizze einer anderen Untersuchung.

- Odesheim gehört zu den vielleicht 5 Prozent Eifeldörfern, die über mehrere Kalendermerkmale zugleich verfügen, sodaß man von einem eigenen Kalendersystem sprechen kann. Gespräche mit Bauern der Mutscheid ergaben, daß es noch kundige ältere Landwirte gab bzw. gibt, die Sonnenuntergangs- oder Sonnenaufgangsbetrachtungen durchführen. Sie haben Kenntnisse über den jeweiligen Standort der Sonne zur Sonnenwende und sonstigen Ereignissen, wie Eisheiligen und Allerheiligen.

-

- Im Falle von Odesheim läßt sich anhand einer Berechnungstabelle und Google-Earth-Überfliegung feststellen, daß Odesheim und der Michelsberg bei Mahlberg auf einer gemeinsamen Tangente zur Wintersonnenwendlinie liegen. Eine tiefergehende Analyse und Einbeziehungen von weiteren im näheren Umkreis gelegenen Standorten wurde bei dieser Erstbetrachtung nicht durchgeführt. Im weitesten Sinne lassen sich also Odesheim ebenso wie der Michelsberg bei Bad Münstereifel-Mahlberg als Hauptheiligtümer der Voreifel rund um den Odinskult interpretieren. (Siehe unten Abb. 14: Modell eines Odesheimer Kalendersystems).

- Abb. 5 - Mondsichelmadonna, Lüfthildiskapelle Odesheim.

- Abb. 6 - Hl. Lüfthildis, Odesheim Lüfthildiskapelle, fränkische Wegbereiterin mit Spindel und Kapelle.

- Abb. 7 - Lüfthildiskapelle - Teilansicht

- Abb. 9 - Wegekreuz - Ecke Odinstraße / „Auf der Oberst“

Abb.

8 - Lüfthildiskapelle - Straßenansicht Südost

Abb. 12 - Zum Zwergberg - Vorzeitliche Kultstätte?-

Abb. 13 - Zum Zwergberg - Hügelgräber oder Schutthalde?-

Abb.

10 - Wegekreuz - Ecke Odinstraße / Zum Steinberg

Abb. 11 - Wegekreuz - Ecke Odinstraße / Käsbüchel

- Konstruktion eines Odesheimer Kalendersystems

- Abb. 14 - Odesheimer Kalendersystem mit Hauptkalenderlinie Michelsberg - Odesheim auf der Tangente zur Wintersonnenwende (Entfernung 4,66 km).

-

- So könnte ein Kalendersystem um Odesheim also aussehen: Rund um Odesheim lassen sich geeignete Höhen in Position eines Kalendersystems mit einbeziehen. Eingezeichnet sind die Verläufe folgender Linien:

-

- weiß -

Wintersonnenwende (22.12.)

blau - Martinstag (11.11.)

hellblau - Allerheiligen (1.11.) = Samhain

rot - Sommersonnenwende (22.6.)

gelb - Sophienlinie (15.5.)

grün - 1.-Mai-Linie (1.5.) = Beltaine

violett - Mondwenden

- Die neuesten Erkenntnisse bei Untersuchungen ergaben, daß ähnliche Linien denen der Skalierungen und Einteilungsbereiche auf der Goldscheibe von Moordorf und der Nebra-Scheibe entsprechen. Die meisten Einkerbungen dieser Scheiben und auch die meisten bekannten Kalenderanlagen enthalten neben den einfachen bäuerlichen Markierungen noch komplexere Möglichkeiten zu astronomischen Berechnungen. Sie haben teilweise Vollständigkeits- oder Verzierungscharakter, können aber auch zu rituellem oder kultischen Zwecken gedient haben.

-

- Eine Untersuchung weiter gelegener Standorte wird an dieser Stelle nicht durchgeführt. Betrachtungen zu einem möglichen Mutscheider Kalendersystem finden sich bei Gesamtüberblick über den Mutscheidkalender.

-

- Es sei noch einmal ausdrücklich erwähnt, daß es sich bei diesen Kalenderanlagen nach Ansicht des Verfassers um bäuerliche Grundkalender zu obigen vorzeitlich-keltischen wichtigen Kalenderdaten handelt, die vornehmlich Beginn (Eisheiligen/Sohientag) und Ende des Frostes (Martinstag) ermittelten. Wegen Klimaverschiebung wurden der 1. Mai (Beltaine) auf den 15. Mai (Sophientag) und der 1. November (Samhain, Halloween) auf den 11. Mai (Martinstag) verlegt. Zur Jahreszeitfestlegung kamen Sommer- und Wintersonnenwende hinzu.

-

- Literatur

-

1) Hans Peter Schiffer, Kirchen

u. Kapellen im Stadtgebiet Bad Münstereifel,

Lüfthildiskapelle in Odesheim, Seite 223 - 226.

2) Schw. Magd. Frank, Rheinbach Zum Lüfthildiskult, Volkskunde-Zeitschrift 1951-1954.

3) P. Clemen, Kunstdenkmäler 4. Bd., Abt. 2 (1898), S. 130.

4) Karmantan.de, Vorzeitliche Stätten und rheinische Heiligtümer, Vorzeitkalender.